日本語教師の国家資格【登録日本語教員】と現職者向け経過措置の最新情報をお届け!

登録日本語教員とは、主に文科省が認める「認定日本語教育機関」で働くために必要な、日本語教師の新しい国家資格です。

「日本語教育機関認定法」の成立と施行により、日本語学校や大学の留学生別科などが留学生の受け入れを継続するためには、2029年3月までに、認定日本語教育機関として文部科学省に認められることが必要となっています。

同法の中には「認定日本語教育機関で働く日本語教師は、登録日本語教員でなければならない」という記述があるため、特に留学生の受け入れを行っている日本語学校等で日本語教師として働くためには、2029年3月までにこの国家資格を取得することが基本的には必須となります。

この記事では、新しく創設された日本語教師の国家資格「登録日本語教員」について、詳しく解説します。

・登録日本語教員には、どんな資格取得ルートがある?

・現職日本語教師に向けた経過措置(移行期間)について知りたい!

・日本語教員試験の日程はいつ?試験の内容は?

登録日本語教員の資格はいつから始まった?

2023年5月に日本語教育機関認定法が成立し、これが2024年4月1日に施行されました。

それに伴い、2024年4月から、登録日本語教員の資格に係る制度もスタートしています。

2024年11月17日(日)には、第1回の日本語教員試験が行われ、2025年2月ごろから、登録日本語教員の正式登録が始まりました。

2025年の試験は、11/2(日)に行われます。

登録日本語教員になるには、何が必要?

登録日本語教員になるには、日本語教員試験の合格と、実践研修の修了が必要になります。

登録日本語教員になるには…

①日本語教員試験に合格する

②実践研修を修了する

日本語教員試験とは、基礎試験と応用試験の2つで構成される試験です。

それぞれの試験への合格が必要です。

実践研修とは、外国人学習者を相手に日本語を教える実習を含む、いわゆる教育実習のようなもので、試験の合格後にこの研修を受けて修了する必要があります。

この2つのハードルをクリアしたあとで、文科省に申請を行うと、登録日本語教員になることができます。

なお、ゼロからこの資格を取得する場合は、4年制大学卒業の学歴は不要です。

国籍や年齢による制限もないため、幅広い層がチャレンジできます。

日本語教員試験とは?

日本語教員試験とは、上述の通り、基礎試験と応用試験の2つで構成される試験です。

登録日本語教員を目指す人は、ほとんどの場合この試験の受験が必須になります。

なお、この試験の受験資格は特になく、誰でも受験できます。

2025年の日本語教員試験は、2025年11月2日(日)に行われます。

試験の開催については、受験機会を確保する観点から、年1回以上行われることになっているため、今後は複数回の開催が期待されますが、現在のところ年1回だけです。

2025年は全国8か所で開催され、関西地区は大阪和泉市の桃山学院大学が会場になりました。

試験のCBT化(コンピューターベースの試験化)等についても、今後の検討課題として挙げられていましたが、2025年も紙ベースでの試験実施となっています。

出願期間は7月14日~8月22日で、合格発表は12月12日(金)予定です。

出願や結果発表、合格証の発行等はオンラインで行われます(出願は一部郵送作業あり)。

受験料については、下の「登録日本語教員になるための費用は?」のセクションをご覧ください。

日本語教員試験の実施要項やサンプル問題等は、文科省のこちらのページで公開されています。

なお、あとで詳しく述べますが、一部の現職者には一定期間の免除措置があります。

<2025年の日本語教員試験スケジュールまとめ>

出願期間 :7/14~8/22

収入印紙郵送:9/16まで

試験日 :11/2

合格発表 :12/12

日本語教員試験の試験内容は?

大まかな試験の内容は、以下の通りです。

基礎試験… 言語や言語教育、世界や日本の社会と文化等、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識や技能の有無を確認する試験

応用試験… 複数の領域・区分にまたがる横断的な設問により、実際に日本語教育を行う際の現場対応や問題解決を行うことができる能力を測定する試験

日本語教員試験の出題範囲は、「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」における「養成課程コアカリキュラム」の「必須の教育内容」の範囲となっています。

試験問題は、社会・文化、教育、言語の3領域から、幅広く出題されます。

合格に必要な得点率は以下の通りです。

基礎試験… 区分ごとの得点が各6割程度以上+総合得点が8割程度以上

応用試験… 総合得点が6割程度以上

第1回(2024年)試験の合格率は、以下の通りです。

全体合格率… 62.6%

両試験受験者の合格率… 9.3%

基礎試験免除者の合格率… 61.0%

なお全体合格率には、全試験免除者(実質未受験の合格者)も含まれています。

両試験を受験した人の合格率は、かなり厳しいものになっています。

参照元→文科省ウェブサイト

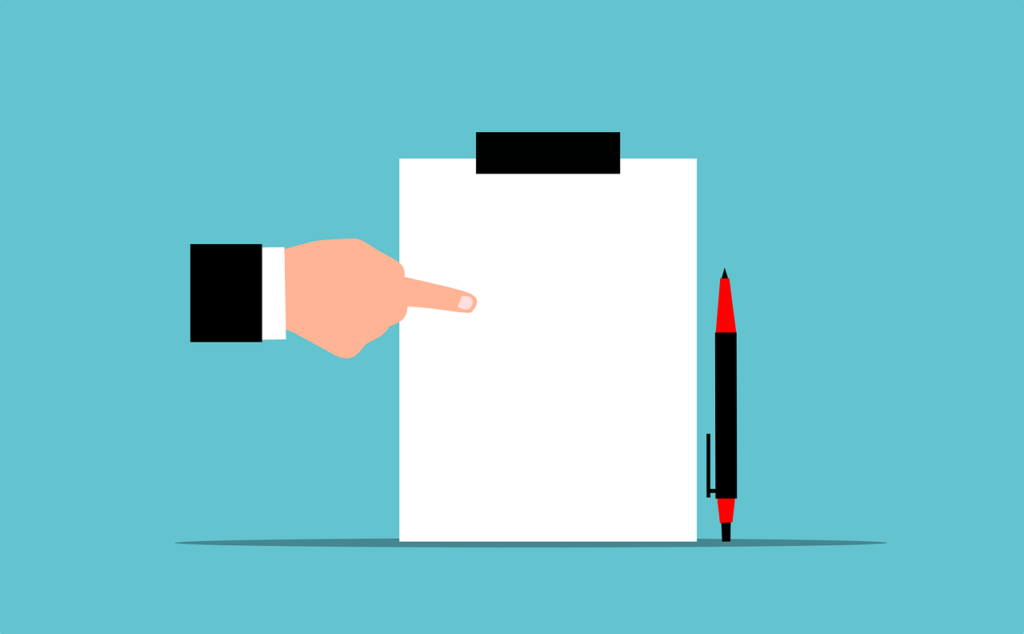

登録日本語教員の資格取得ルートは2通り

登録日本語教員になるためのルートは、大きく分けて2種類あります。

1つは試験ルート、もう1つは養成機関ルートです。

1. 試験ルート

基礎試験に合格

↓

応用試験に合格

↓

実践研修を修了

↓

登録日本語教員

試験ルートは、上述の通り、日本語教員試験の基礎試験と応用試験に合格し、その後実践研修を修了することで、登録日本語教員への道が開けます。

2. 養成機関ルート

■養成機関ルート1(上図の左側)■

登録日本語教員養成機関の課程を修了

(実践研修を一体的に受講し修了)

↓

基礎試験が免除

↓

応用試験に合格

↓

登録日本語教員

■養成機関ルート2(上図の真ん中)■

登録日本語教員養成機関の課程を修了

↓

基礎試験が免除

↓

応用試験に合格

↓

実践研修を修了

↓

登録日本語教員

養成機関ルートの場合、まず登録日本語教員養成機関の課程(現行の日本語教師養成講座の「教育実習」以外の部分の課程)の修了を目指します。

この課程を修了すると、基礎試験の免除が受けられます。

そのため、応用試験に合格し、実践研修を修了すれば登録日本語教員になるための要件が満たせます。

なお、養成機関ルートの場合、実践研修は、登録日本語教員養成機関の課程と一体的に受講できる場合(上の「養成機関ルート1」)と、応用試験の合格後に、単独で受ける場合(上の「養成機関ルート2」)があります。

これは、登録日本語教員養成機関が、登録実践研修機関としても文科省の確認を受けているかによります。

正規課程が受けられる機関は、どこにある?

正式に登録された「登録日本語教員養成機関」や「登録実践研修機関」は、文科省のこちらのページで発表されています。

まだ少ないですが、年2回の申請・発表があるため、今後機関は増えていくでしょう。

また、日本語教育機関認定法ポータルでも、登録された機関の一覧が掲載されているので、参考にしてみてください。

なお、あとで詳しく述べる経過措置期間中は、文化庁によって日本語教育の最新基準に対応していると認められた講座である場合は、従来の日本語教師養成講座でも、修了すれば正規の養成機関ルートと同様に、基礎試験の免除を受けることができます(後述:経過措置Cルート)。

なお、当校は正規の「登録日本語教員養成機関」及び「登録実践研修機関」として、文科省の登録を受けています。

***

「登録日本語教員養成コース」2026年4月期受講生募集中!

キャンペーン期間中につき、お得な割引制度がたくさんあります✨

当校では、無料説明会(約1時間程度、個別対応可)を随時行っております。

説明会にご参加いただいた方は、入学申込時に入学金が免除になるキャンペーンも!

国家資格や経過措置についても分かりやすくご説明します💡

説明会は完全無料ですので、こちらからお気軽にお申込みください。

オンラインでのご参加も大歓迎です。

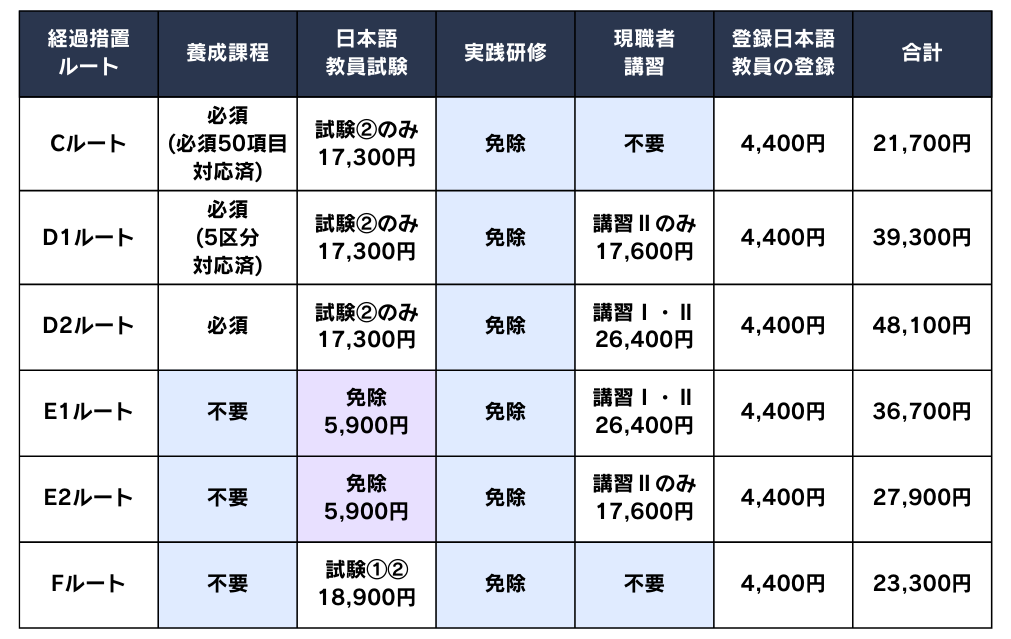

登録日本語教員になるための費用は?

登録日本語教員になるための費用は、大体7万円~70万円程度です。

費用の幅が大きいのは、資格取得のためのルートが複数あるからです。

1. 試験ルートの場合

必要な費用は、

・日本語教員試験の受験料

・実践研修の費用

・登録日本語教員の登録料

です。

日本語教員試験の受験料は以下の通りです。

基礎試験と応用試験の両方を受験… 18,900円

いずれか1つが免除… 17,300円

どちらも免除… 5,900円

試験ルートの場合、基礎試験と応用試験の両方の受験が必要になるため、受験料は18,900円です。

なお、両方の試験の免除が受けられるのは、後で紹介する経過措置Eルートの対象者だけです。

実践研修は、国が実施する場合は50,900円と規定されていますが、登録実践研修機関が実施する場合は、機関によって異なります。

当校の場合は、59,650円です(実践研修のみ受講する場合)。

実践研修コースについて詳しく知りたい方はこちら↓

登録日本語教員の登録料は、4,400円です。

・日本語教員試験(両方受験)… 18,900円

・実践研修… 50,900円~

・登録料… 4,400円

合計… 74,200円~

試験ルートの場合、およその金額は74,200円~となっています。

2. 養成機関ルートの場合

養成機関ルートの必要な費用は、

・登録日本語教員養成機関の課程の受講料

・日本語教員試験の受験料

・実践研修の費用

・登録日本語教員の登録料

です。

登録日本語教員養成機関の課程の費用は、機関によって異なりますが、大体40~60万円ぐらいが相場です。

登録日本語教員養成機関の課程を修了すれば、基礎試験が免除されるため、応用試験のみの受験となり、受験料は17,300円です。

実践研修は、試験ルートと同様に、50,900円として考えます。

・登録日本語教員養成機関の課程… 40~60万円

・日本語教員試験(応用試験のみ)… 17,300円

・実践研修… 50,900円~

・登録料… 4,400円

合計… 472,600円~

養成機関ルートの場合、登録日本語教員養成機関の課程の受講料がある分、試験ルートに比べると高額になります。

ただ、養成機関ルートの場合、合格率10%以下の日本語教員試験の基礎試験が免除になるという大きなメリットがあるので、このメリットと差額をどう考えるかが大切です。

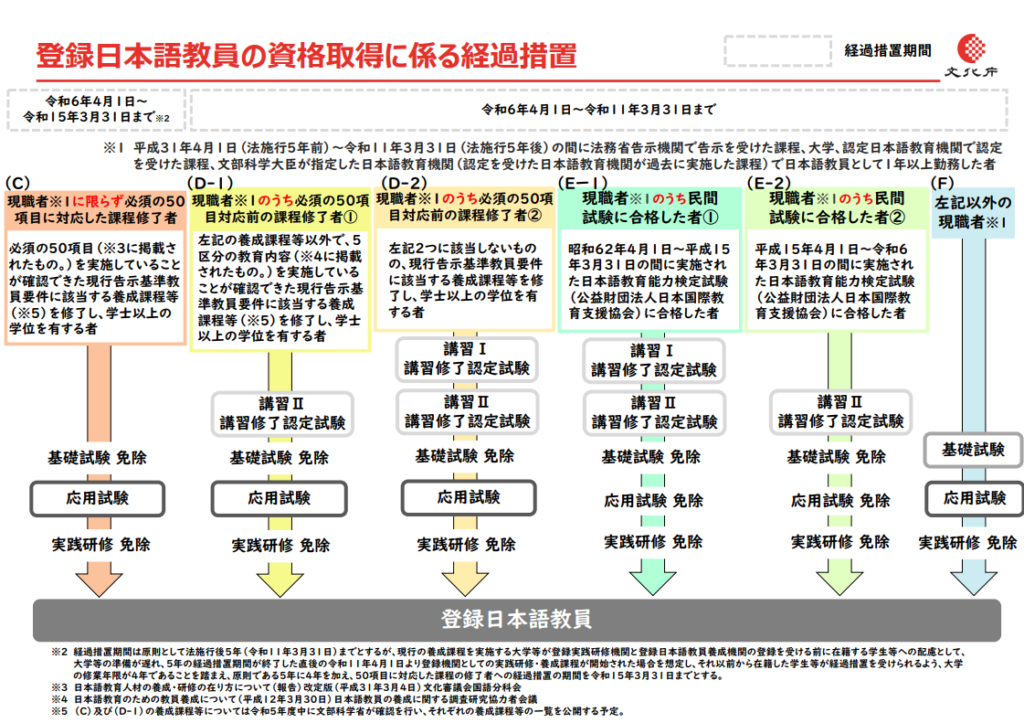

現職日本語教師の経過措置は6ルート

日本語教師として働いた経験がある人や、従来の日本語教師養成講座を受講中の人に向けた経過措置(移行期間中だけの救済ルート)も用意されています。

経過措置には、C~Fの6つのルートがあります。

なお、経過措置が認められる期間は、以下の通りとなっています。

・Cルート… 2033年3月31日まで

・その他… 2029年3月31日まで

また、最初に述べた通り、文科省に認められた「認定日本語教育機関」で働くためには登録日本語教員の資格が必須になりますが、2029年3月31日までの間は、現行の法務省告示校で働くための資格があれば、登録日本語教員でなくても認定日本語教育機関で働けます。

「現職者」「現職日本語教師」の定義は?

経過措置には6つのルートがありますが、Cルート以外は「現職者」しか通れません。

また、「現職者」として経過措置ルートを通るためには、単に日本語教師として働いたことがあるだけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

文科省による「現職者」の要件は、以下の通りです。

「現職者」「現職日本語教師」とは…

(1)平成31(2019)年4月1日から令和11年(2029年)3月31日までに、法務省告示校・国内の大学・認定日本語教育機関・文部科学大臣が指定する機関で日本語教員として1年以上働いたことがある人。

(2)当該機関において1年以上の雇用期間があり、その間平均して週1回以上、日本語教育課程の授業を担当したことがある人。ただし、主任教員であった場合はそれ以下でも経験に含めることができる。

(3)複数の機関での経験を合計して1年以上となる場合も可。

つまり個人で行うオンライン授業や海外での日本語教師経験は、基本的に「現職者」の要件として認められません。

これを理解した上で、各経過措置ルートについて見ていきましょう。

Cルート(「必須50項目」対応済の現行養成課程修了者)

基礎試験… 免除

応用試験… 必須

実践研修… 免除

学士以上の学位… 必須

現職者要件… 不要

経験者講習… 不要

このルートは、上述の「必須50項目」に対応済と文化庁に認められた日本語教師養成課程を修了した人が対象です。

このCルートの対象となる課程は、文化庁のこちらのページで発表されています(リンク先「5. 確認結果」)。

このリストに名称の記載がある機関の課程を、記載のある期間中に修了した場合は、Cルートが通れます。

Cルートは、前述のとおり、現職者かどうかは問われません。そのため、日本語教師の経験がなくても通れます。

ただし、このルートを通るためには、学士以上の学位が必要になります。

Cルート対象者は、正規の養成機関ルート(一体型)と同様のルートを通ることができます。

そのため、基礎試験と実践研修が免除になり、日本語教員試験の応用試験にさえ合格すれば、登録日本語教員になる資格が得られます。

なお、他の経過措置は制度開始から5年間(2029年3月31日まで)ですが、Cルートの場合は、経過措置が9年間(2033年3月31日まで)とられることになっています。

D1ルート(「平成12年報告」対応済の現行養成課程修了者)

基礎試験… 免除

応用試験… 必須

実践研修… 免除

学士以上の学位… 必須

現職者要件… 必須

経験者講習… Ⅱのみ

このルートは、平成12(2000)年に発表された日本語教師養成の基準に対応済と認められた課程を修了した人が対象です。

D1ルートの対象となる課程も、文化庁のこちらのページ(リンク先「5. 確認結果」)で発表されています。

このリストに名称の記載がある機関の課程を、記載のある期間中に修了した場合は、D1ルートが通れます。

このルートを通るためには、Cルートと同様、学士以上の学位が必要です。

さらに、上で紹介した現職者の要件も満たす必要があります。

D1ルートの対象者は、日本語教員試験の応用試験の合格と、「講習」の修了が必要になります。

現職者向けの「講習」とは?

経過措置のD、Eルートを通る場合は、試験の免除等を受けるために「経験者講習」の受講が必要になります。

経験者講習とは…

経過措置D、Eルートを通る人は、「経験者講習」を修了する必要があります。

講習には、ⅠとⅡの2種類があり、ルートによって受講が必要な講習が異なります。

■受講が必要な講習

・D1,E2ルート… 講習Ⅱのみ

・D2,E1ルート… 講習Ⅰと講習Ⅱの両方

講習はオンデマンド形式で行われます。

経過措置期間が終了する日(2029年3月31日)までであれば、好きなタイミングで受講できます(修了時期に一部条件あり。文科省「登録日本語教員の登録申請の手引き」を参照)。

ただし、2025年からは、DEルートで日本語教員試験を受験する人は、出願までにこの講習を修了することが必須となっています(修了証の提出が必要)。

なお、各講習の修了には、講習修了認定試験の合格が必要です。

講習は2024年の11月から始まっていて、経過措置期間中は、いつでも申し込みができます。

受講料はそれぞれ

【1】講習Ⅰ… 8,800円

【2】講習Ⅱ… 17,600円

となっています。

講習の概要は以下の通りです。

【1】講習Ⅰ…

・平成12年報告から追加された「社会・文化・地域」と「言語と心理」が中心

・90分×5コマ+講習修了認定試験(10問)

【2】講習Ⅱ…

・必須50項目から追加されたICTや著作権、「日本語教育の参照枠」などが中心

・90分×10コマ+講習修了認定試験(20問)

試験の免除が受けられる代わりに、現職者にもこの講習を通して日本語教育に関わる新しい項目を学んでもらう目的があるようです。

経験者講習について詳しく知りたい方はこちら(文科省のページにジャンプします)。

D2ルート(C、D1ルート以外の現行養成課程修了者)

基礎試験… 免除

応用試験… 必須

実践研修… 免除

学士以上の学位… 必須

現職者要件… 必須

経験者講習… Ⅰ及びⅡ

このルートは、C、D1ルートの対象として認められなかった(或いは確認申請をしなかった)現行養成課程の修了者が対象です。

このルートを通るためには、D1ルートと同様、現職者要件のクリアと、学士以上の学歴が必要になります。

D2ルートも、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除になり、必要なのは応用試験の合格のみです。

ただし、経験者講習は、ⅠとⅡの両方を受講する必要があります。

E1ルート(2002年までの日本語教育能力検定試験合格者)

基礎試験… 免除

応用試験… 免除

実践研修… 免除

学士以上の学位… 不要

現職者要件… 必須

経験者講習… Ⅰ及びⅡ

このルートは、昭和62(1987)年~平成14(2002)年の間に行われた日本語教育能力検定試験の合格者が通れるルートです。

このルートの場合、学士学位は必要ありません。

ただし、現職者要件は必須です。

E1ルートの場合、2つの日本語教員試験と実践研修の全てが免除になりますが、経験者講習ⅠとⅡの両方の受講が必要です。

それと、試験は全て免除になりますが、登録日本語教員になるには出願と免除申請を行い、日本語教員試験の合格証を得る必要があります(E2ルートも同様)。

E2ルート(2003年から2023年までの日本語教育能力検定試験合格者)

基礎試験… 免除

応用試験… 免除

実践研修… 免除

学士以上の学位… 不要

現職者要件… 必須

経験者講習… Ⅱのみ

E2ルートは、平成15(2003年)から令和5(2023)年の間に行われた日本語教育能力検定試験の合格者が対象のルートです。

このルートも、E1ルートと同じく、学士学位は不要ですが、現職者要件は必須となります。

E2ルートも全ての課題が免除となりますが、経験者講習Ⅱを受講する必要があります。

なお、このE2ルートの対象となるのは、上にもあるとおり、令和5(2023)年の日本語教育能力検定試験までです。2024年以降の日本語教育能力検定試験は、経過措置の対象にならないことに注意が必要です。

Fルート(C~Eの要件を満たさない現職者)

基礎試験… 必須

応用試験… 必須

実践研修… 免除

学士以上の学位… 不要

現職者要件… 必須

経験者講習… 不要

「現職者」の要件は満たすが、C~Eの経過措置要件を満たさない人の場合、このFルートの対象となります。

このルートも、現職者要件は必須ですが、学士学位は必要ありません。

Fルートの場合、実践研修のみが免除となり、日本語教員試験は、基礎試験、応用試験ともに合格する必要があります。

経過措置ルートと費用のまとめ

経過措置ルートと必要な費用をまとめると以下のようになります。

✔C・Dルートは学士以上の学位が必須であること

✔Cルート以外は現職者要件が必須であること

に注意しましょう。

※ちなみに…

複数のルートに該当する人は、自分で好きなルートを選択して資格を取得できます。ただし、例えばCルートとE2ルートの両方の条件を満たしているからといって、講習と試験の全てが免除されるということはないので、注意してください。

必ず上記のいずれかのルート(正規ルート含む)を選択する必要があります。

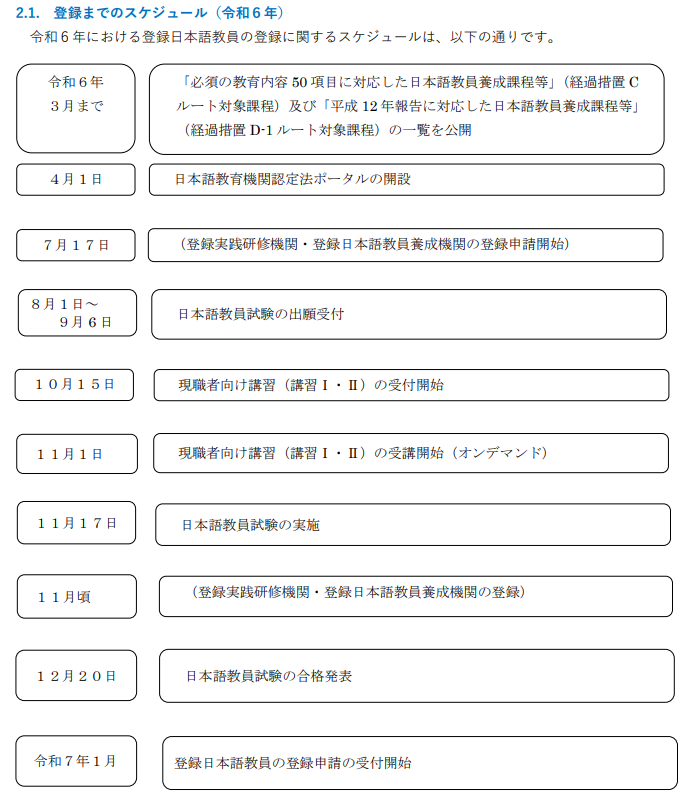

具体的なスケジュールは?

制度初年度となった2024年度に、以上の通りのスケジュールで制度運用の基礎が整えられました。

経過措置C及びDルートの対象となっている養成機関の一覧は、こちらから見ることができます(「5.確認結果」にあるPDFを参照)。

日本語教育機関認定法ポータルは、予定通りこちらにオープンしています。

このウェブサイトでは、登録日本語教員の登録申請や、認定日本語教育機関の確認等を行うことができます。

2025年の日本語教員試験のスケジュールは、2024年と比べて全体的に2週間ほど早まっています。

現職者向け講習は、既に昨年度から受付が始まっており、今はいつでも受講が申し込めます。詳しい情報は、こちらのページから確認してみてください。

日本語教員試験合格後は、文科省に登録申請を行います。

その他の詳しい情報は文科省のウェブサイトから、「登録日本語教員の登録申請の手引き」をご確認ください。

登録日本語教員になるメリットは?

先に述べたとおり、国内の「認定日本語教育機関」で日本語教師として働くためには、この「登録日本語教員」の資格が必須になります。

認定日本語教育機関で日本語教師として働けること以外のメリットとしては、国家資格となるため、これまでの日本語教師の3資格よりも専門性や法的効果を証明しやすくなること、つまり、社会的な地位や認知度の向上が期待されています。

また、今後、この制度が普及し、登録日本語教員の資格を持つ人が増えれば、認定日本語教育機関以外の場所でも、日本語教師として働くためにこの資格が求められることもあるでしょう。

文科省としても、登録日本語教員の資格保有者が、国内の認定日本語教育機関や大学だけに留まらず、様々な場所で活躍することを期待しているようです。

また、必須ではなかったとしても、有資格者の方が給与等の面で優遇されるなど、従来の資格しか保持していない日本語教師との差別化が図られるケースも、徐々に出てきています。

日本語教師を目指すのは、どのルートがベスト?

登録日本語教員をこれから目指そうと考えている人の多くは「どのルートで登録日本語教員を目指せば良いか」「どの養成講座に通えばいいか」という悩みをお持ちだと思います。

当校としては、基礎試験の免除が受けられる「養成機関ルート1」または「経過措置Cルート」をお勧めします。

現状基礎試験の合格率は10パーセント以下とかなり低く、その狭き門を独学で突破するには、かなりの時間と労力が必要になるからです。

ただし、養成機関の課程を受講する場合は、通おうとしている養成課程が

①登録日本語教員養成機関及び登録実践研修機関として登録を受けているか

②受けていない場合は経過措置のどのルートに該当しているか

を必ず確認するようにしてください。

(当校は正規の登録日本語教員養成機関及び登録実践研修機関として登録を受けています)

正規課程(実践研修を含む)、または経過措置のCルートに該当する課程を修了すれば、日本語教員試験の応用試験の合格だけで登録日本語教員になることができるので、少しお金はかかりますが、最も確実なルートだと言うことができるでしょう(経過措置Cルートは学士学位が必要)。

なお、法務省告示校や認定日本語教育機関以外で働くことを検討している場合は、(法的に)この資格が必須になる可能性は低いので、養成講座を修了し、実際の仕事の経験を積んでおいてから、資格が必要になった際に、経過措置を活用して登録日本語教員の資格取得にチャレンジするのがよいと思います。

まとめ

登録日本語教員制度の現状と今後について紹介しました。

これから日本語教師になりたいと思っている方は、参考にしてみてください。

神戸東洋日本語学院の日本語教師養成講座も、この制度の動向を見守りながら、受講生の方が将来ご自分に合った働き方で、日本語教師として活躍できるよう、全力でサポートしていきます!

ただいま「登録日本語教員養成コース」2026年4月期受講生を募集中です。

お得に受講できるキャンペーンを多数ご用意してお待ちしております✨

ご興味がおありの方は、ぜひまず無料説明会にご参加ください!

日本語教師や国家資格のこと、当校の講座の特徴など、1から丁寧にご説明いたします。

また、説明会にご参加いただいた方には、入学金が無料になるキャンペーンを行っております。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事に関する疑問や、養成講座の内容等についてのご質問は、いつでもお気軽にこちらのページからお問い合わせください。